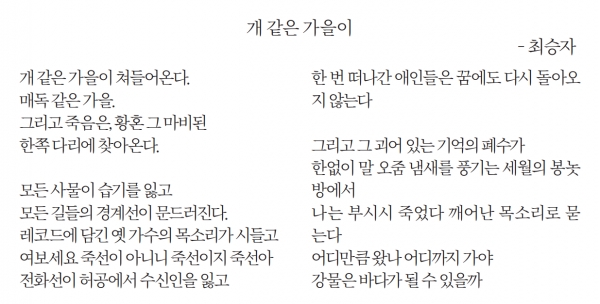

죽음이나 실존적 위기는 떨어지는 낙엽을 보며 사색에 잠기는 한가로운 풍류와는 거리가 멀다. 가을의 풍요로움은 시인에게 딴 세상 이야기이다. 전염병 같은 가을은 연약한 정신과 몸뚱어리를 좀먹고 사랑까지 스러지게 한다. 시인은 가을의 풍요로움을 알고 있기에 불행하다. 누군가는 사랑을 속삭이고 누군가는 수확하며 1년간의 결실을 보는 계절에 자신은 멈추어 있기 때문이다.

어두운 곳을 비추는 사람은 항상 필요하다. 혹자는 인생을 달콤한 여정이라 말하며 밝은 면을 보라고 하지만 삶은 그렇게 녹록지 않다. 이 시는 마주하기 힘든 상처를 파고들어 우리를 괴롭게 만든다. 그러나 이 무거운 위로는 알지도 못하면서 떠드는 희망보다 확실하다.

그러나 냉소에 절망만 있는 것은 아니다. 시인은 이 빈궁과 신산 끝에는 바다가 있다는 것을 안다. 그렇기에 말 오줌 냄새를 풍기는 세월의 봉놋방에서 죽어있기만 할 수 없다. 괴어 있는 기억의 폐수가 바다가 될 수 있을 것이라는 가느다란 희망과 암울한 현실의 직시가 결국 이 시를 따뜻한 위안으로 만든다.

곧 레코드에 담긴 옛 가수의 목소리가 시드는 계절이 온다. 자신이 어디까지 왔는지, 바다까지는 얼마나 남았는지 알 수 없을 때 내가 겪고 있는 고통은 헛되어 보인다. 막막한 현실 앞에서 꼿꼿하게 낙천적일 수만은 없는 노릇이다. 가끔은 냉소적으로 되어 쓴 말을 게워 내고, 계절을 탓하고 삶을 비관하더라도, 오늘의 확실한 절망을 믿고 내일을 살아가야 한다.

황유정(문스대 문예창작20)