ChatGPT·딥엘, 새로운 AI 번역 대세

AI는 선택·결정 능력 부족

교육 현장도 기계번역 사후교정 집중

인간과 기계의 경계에 선 AI가 번역가의 미래에 물음을 던지고 있다. 기계번역이 일반화되면서 번역가는 꾸준히 ‘사라질 직업’으로 예견돼왔다. 지난해 한국언론진흥재단이 국내 성인을 대상으로 진행한 설문조사에선 AI가 대체할 지식노동자 1위로 번역가와 통역사가 꼽혔다. 일각에선 번역가라는 직업이 사라질 것으로 예측하지만, 인공지능은 아직 문학작품을 번역할 수 있는 수준엔 미치지 못한다. 번역가들은 AI와 공존하며 전문번역 영역에서의 입지를 강화하고 기계번역 사후교정을 전담할 전망이다.

트랜스포머가 불러온 언어모델의 혁신

파파고, 구글번역, ChatGPT, 딥엘 등 인공지능을 이용한 번역 작업은 일상이 됐다. 지난 1월 딥엘에서 발표한 보고서에 따르면 글로벌 기업 마케터의 98%가 업무에 AI 번역을 이용 중이다. 96%는 AI 번역이 투자 대비 수익률에 도움이 된다고도 답했다. 학생들 사이에서도 기계번역은 학업에 유용하다. 곽효진(보과대 보건정책23) 씨는 “영어 보고서를 쓸 때 ChatGPT를 이용하면 적절한 보고서 양식까지 제시해줘 편리하다”며 “영미권에서 주로 쓰이는 표현들을 알 수 있어 좋다”고 말했다. 김가인(성균관대 사회과학대학24) 씨는 “노션 AI를 이용해 영어 발표에 필요한 번역을 했는데, 틱톡 등의 고유명사를 곧바로 이해하고 번역이 매끄러워 만족했다”고 전했다.

기계번역이나 생성형 인공지능이 인간의 언어를 바로 이해할 수 있는 건 이들이 언어모델에 기초하기 때문이다. 언어모델은 수식 없이 곧바로 자연어를 처리하는 머신러닝 모델이다. 2010년대에 들어 언어모델 연구에선 몇 차례 도약이 있었다. 기존에 쓰이던 통계기반 기계번역(SMT)은 단어 또는 구(句) 기반으로 문장을 쪼개 확률적으로 가장 적절한 번역어를 대응시킨다. 이에 영어와 한국어처럼 어순이 다른 언어의 경우 번역 품질이 낮아져 활용도가 떨어진다. 하지만 2016년 구글번역과 네이버파파고 등에서 신경망 기반 기계번역(NMT)을 도입하면서 기계번역의 품질이 급격히 향상했다.

거대언어모델(LLM)의 등장으로 기계번역 시장은 다시 혁신을 맞았다. ‘거대’ 언어모델이 탄생한 배경에는 2017년 구글이 개발한 딥러닝모델 트랜스포머가 있다. 트랜스포머는 데이터 처리 단계에서 문장의 중요한 부분에 가중치를 부여한다. 덕분에 문장에서 긴밀한 관계를 맺는 단어들을 파악해 한층 정확하게 언어를 이해하고 생성한다. 오픈AI의 GPT와 구글의 BERT, 마이크로소프트의 LLaMA 모두 트랜스포머에 기초하는 거대언어모델이다. 조민호(과기대 컴퓨터융합소프트웨어학과) 교수는 “트랜스포머는 문장이 길어질 때 번역 결과가 부정확해지는 기존의 문제를 해결하고, 다의어 해석에 대한 알고리즘까지 제시했다”며 “아이폰의 탄생에 버금가는 혁명”이라고 이야기했다.

시·소설 등 전문번역은 아직

2022년 한국문학번역원의 웹툰 번역신인상 중 일본어 부문 수상자가 파파고를 이용한 사실이 뒤늦게 알려져 논란이 됐다. 심사 과정에서 AI 이용 여부를 판별하지 못했다는 점, AI 이용 관련 가이드라인이 대회 규정에 없었다는 점은 기계번역의 발전에 따라 학계 논의가 필요함을 드러냈다. 한국문학번역원은 지난해 3월 재심의위원회를 통해 “번역 결과물과 번역 과정, 그리고 장르의 특성을 고려한 결과 해당 번역물에 수상자의 상당한 노력과 문화적 이해가 반영됐다고 판단했다”며 수상을 유지하겠다고 발표했다.

재심사 논란 후 학계에선 여러 학술토론회를 개최해 인공지능 번역의 미래에 대해 논의했다. 전문가들은 아직 AI 번역이 복잡하고 문학적인 글을 번역하기엔 부족하다는 입장이다. ‘환각(hallucination)’ 현상이 대표적이다. AI가 잘못된 정보를 학습해 틀린 답변을 생성하거나 잘못된 추론으로 그럴듯하지만 사실이 아닌 답변을 생성하는 현상이다. 환각 현상은 오역 유발 요인이 된다. AI 번역 기업 플리토의 이정수 대표는 “원어를 잘 모르는 경우 번역 결과가 자연스러우면 정확하다고 착각하기 쉽지만 그렇지 않은 경우가 많다”며 “구글번역은 잘 알지 못하는 고유명사를 최대한 직역에 가깝게 차용하지만, ChatGPT나 딥엘은 자의적으로 의역한 결과를 산출하는 경향이 있다”고 설명했다. ‘고량주’를 영어로 번역할 경우, 구글번역은 ‘kaoliang liquor’로, ChatGPT는 ‘soju’로 번역한다. 인공지능이 의미를 정확히 모르는 단어를 마주했을 때 드러나는 해석의 차이다. 이 대표는 “ChatGPT의 자의적 해석이 과해지면 원문의 의미에서 멀어질 우려가 있다”고 말했다.

문학작품은 특히 번역이 까다롭다. 이영훈(문과대 불어불문학과) 교수는 “아직은 인공지능이 문학작품을 인간처럼 번역할 단계에 도달하지 못해 출판사에서 기계번역 결과를 그대로 출판하지 못한다”고 말했다. 우리말 소설을 영어로 번역할 때 정확한 주어나 소유격의 삽입과 선행어의 적절한 변주가 필요하나, 현재 기술론 불가능하다.

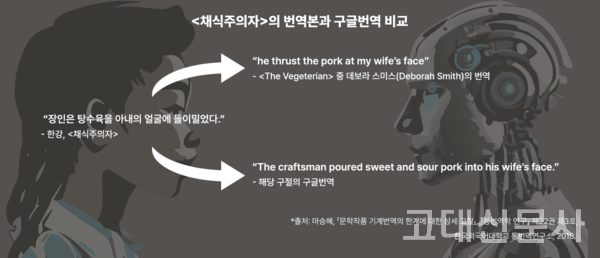

마승혜(동국대 영어영문학부) 교수는 ‘문학작품 기계번역의 한계에 대한 상세 고찰’(2018)에서 한강 작가의 <채식주의자> 중 ‘장인은 탕수육을 아내의 얼굴에 들이밀었다’는 구절에 대한 사람의 번역과 기계번역을 비교하며 “인물들의 관계를 명확히 보여 소통성을 강화하는 것도 번역가로서의 역량”이라 짚은 바 있다. <채식주의자>의 번역가 데보라 스미스(Deborah Smith)는 해당 부분을 “he thrust the pork at my wife’s face”로 번역했으나, 당시 구글번역은 “The craftsman poured sweet and sour pork into his wife’s face”로 번역했다. 현재 구글번역에선 같은 구절을 “The father-in-law thrust the sweet and sour pork into his wife’s face”로 번역하고 있어, ‘장인’의 다의성에 대한 이해 능력은 향상됐지만 소유격의 삽입에선 여전히 오류를 범하는 모습을 보인다.

언어 사이엔 의미 전달 방식에도 차이가 있다. 마승혜 교수는 “한국어는 맥락에 의존하는 반면 영어는 명시적으로 감정과 의미를 전달한다”며 “한국 작품을 영어로 번역할 때 내포된 감정과 의미를 어떻게 표현할지 고민해야 한다”고 설명했다. 마 교수는 “한국어 고유의 의성어·의태어에 적절히 대응하는 영어 표현을 AI가 찾기는 쉽지 않다”고 덧붙였다. 시 번역에서도 번역가의 선택과 결정이 중요하다. 출판사 읻다의 김현우 대표는 “문학번역에서 인공지능에 갖는 의문의 끝은 언제나 시 번역”이라며 “중의적 의미의 시어 선택, 자음과 모음의 활용에 따른 음성적 효과를 구현하는 일은 아직 인공지능이 수행하기에 적합하지 않다”고 말했다.

“번역가가 필요한 영역 뚜렷해질 것”

지난해 11월 구글 딥마인드에서 발표한 인공지 능분류 체계에 따르면 GPT 등의 거대언어모델은 아직 0~5단계 중 1~2단계에 머무른다. 1~2단계는 인공지능이 수동적으로 작업을 행하는 단계다. 3단계부터 인공지능은 최소한의 자율성과 숙련도를 갖춰 인간과 협업할 수 있으며, 5단계에 이르러야 인간을 능가한다. 조민호 교수는 “아직 현존하는 어떤 인공지능도 3단계에 속하지 않는다”며 “AI가 번역가를 대체할 수 있다고 보기엔 이르다”고 이야기했다.

전문 번역가는 여전히 필요할 전망이다. 업계에 남은 과제는 빠르게 발전하는 언어모델에 대응해 AI 번역 활용 방향을 고민하는 일이다. 김현우 대표는 “인공지능이 보조할 수 있는 일과 할 수 없는 일을 꼼꼼하게 검토해야 한다”며 “업계에선 AI 이용 가이드라인이 필요하다는 공감대가 형성되고 있다”고 말했다.

최근엔 필요한 경우 계약서에 AI 이용 조항을 개별적으로 포함하는 추세다. 번역가가 작업에 AI를 이용하는 일은 법률상 문제되지 않는다. 기존에도 업계에서 번역에 기계의 도움을 받는 일은 있었다. 이대희(법학전문대학원) 교수는 “저작권의 주체는 인간으로 한정되기에 AI를 이용한다고 해서 2차 저작물로서 번역물의 지위가 달라지는 것은 아니다”며 “인공지능이 인간의 개입 없이 온전히 번역을 책임질 수 있는 단계에 이르지 않는 이상 AI 번역이 법적으로 문제될 여지는 없다”고 설명했다. 다만 오역 우려 등을 이유로 AI 번역을 꺼리는 경우가 있다. 지난해 12월 열린책들과 김영사는 해외 출판사와의 판권 계약에서 AI 번역기 사용 금지를 요구받았다. 열린책들 저작권팀 최은미 씨는 “해외 출판사로부터 계약서를 받을 때 오역을 우려해 AI 이용 금지 조항이 삽입되는 경우가 조금씩 늘어나고 있다”고 말했다.

한편 번역교육 현장에선 AI를 적극적으로 활용하고 있다. 중앙대 국제대학원 전문통번역학과에선 2017년 통번역 교육과정을 개편해 ‘로컬라이제이션&포스트에디팅’ 수업을 개설하는 등 기계번역 사후교정 교육을 강화하고 있다. 한국외대 EICC학과에서도 현재 ‘컴퓨터보조번역’, ‘기계번역 포스트에디팅’ 수업을 운영 중이다. 이상빈(한국외대 EICC학과) 교수는 “기계번역 품질이 개선된다면 전문 번역가가 필요한 영역과 그렇지 않은 영역 구분이 더 뚜렷해질 것”이라며 “포스트에디팅에선 AI의 번역 결과를 자연스럽게 수정하는 작업이 필요하기에 기계번역 시대 번역가에겐 무엇보다 뛰어난 모국어 실력이 필요하다”고 말했다.

번역가의 입지를 공고히 하기 위해 번역작업에 대한 재논의가 필요하다는 제언도 있다. 김현우 대표는 “번역 작업이 그 자체로 번역가의 작품이라는 관점에 기반하면 ‘인공지능이 번역가를 대체할 수 있는가?’라는 질문은 ‘인공지능이 작가를 대체할 수 있는가?’라는 질문과 결을 같이 한다”고 말했다. 작가에 비해 비가시적인 국내 번역가의 창작성을 사회적으로 인지시키기 위해선 번역의 가치를 매체에 적극적으로 알리고, 번역가의 주관과 오역에 대한 논의가 이뤄져야 한다는 것이다. 출판사·작가와 긴밀하고 적극적으로 소통하는 일도 필요하다. 마승혜 교수는 “캐나다의 경우 문학 번역가가 작가보다 더 많은 펀딩을 받기도 하고, 미국에는 Center for the Art of Translation, Transit, Deep Vellum 등 번역 전문 출판사가 많다”며 “번역에 대한 인식 및 지원이 국내보다 나은 타 문화권을 벤치마킹할 수 있다면 전문 번역가의 입지가 나아질 것”이라 말했다.

글|나윤서 기자 nays@

인포그래픽|김성민 미디어부장 meenyminymoe@